太田茶臼山古墳・耳原古墳・安威古墳群・鼻摺古墳・将軍塚古墳・将軍山古墳・海北塚古墳・紫金山古墳。2019(R1)年5月8日(水)訪問。

太田茶臼山古墳

茨木市太田。5世紀中頃築造の前方後円墳。「三嶋藍野陵みしまのあいののみささぎ」として、宮内庁により26代継体天皇陵に治定されている。

詳細は以下を参照下さい。

耳原みのはら古墳

茨木市耳原みのはら3丁目。6世紀後半の円墳。

元帝人大阪研究センター跡地内。工事中で立入禁止。

遠景 望遠

*写真は20219年5月。季節や経過年数により周辺の様子や目印が変わることが多いので注意下さい。

径約23m・高さ約8m。南向きの、三島地域最大の巨石横穴式石室があるとのこと。石室の巨石は花崗岩の自然石で、玄室長約7m・幅約2.4m・高約3m。玄室内には形の異なる凝灰岩製の石棺が2基安置されていたらしい。奥の石棺は家形組合せ式石棺で長さ2.22m・幅約1.3m。蓋には前後・左右に6つの縄掛け突起が付いているとのこと。

入口に近い方の石棺は、家形刳抜式石棺。長さ2.1m・幅1.3mで、蓋に前後各1個の円形突起がある。奥の石棺の方が豪華な印象で、2つの石棺は主従関係との説もあるが不詳。発見当時=M15年(1882)には、2つの石棺に朱が塗布されていた模様。副葬品として金製環、ガラス玉等が発見された。北摂山地の丘陵部の古墳群は将軍山古墳=大型首長墓から小型の首長墓へと変遷していくが、将軍山古墳築造から100年程この地域では古墳築造が途絶えている。6世紀後半になって鼻摺古墳が築造され、続いてこの耳原古墳が築造されることになったとのこと。

安威古墳群

茨木市山手台1丁目。約20基あったらしい。

安威1号墳 4世紀前葉〜中葉の前方後円墳。全長約45m、後円部径約30m。北陵中学敷地内で立ち入れない。後円部に2基の粘土槨が確認されており、車輪石・石釧・鍬形石が出土したとのこと。

北西望 案内

*画像は、(スマホでも)PC版ならクリック(タップ)すると拡大されます。スマホ版ならピンチ拡大下さい。

*「〇望」=撮影方向は厳密な方角でなく「〇方面」程度の感覚で理解下さい。また勘違いの可能性も・・。

安威0号墳 1号墳から道を挟んだ西向い。径約15m・高さ約2mの円墳らしいが墳丘は原形を留めていない。築造は1号墳と同時期で、こちらも2基の粘土槨が確認されていたらしい。「斜縁半肉刻一仙五獣帯鏡」、「平縁半肉刻四獣鏡」、勾玉、管玉、小玉、鉄鎌、鉄斧、刀子、やりがんな等が出土したとのこと。

被葬者は0号・1号墳ともに中臣一族と関係がある人物とされるが不詳。安威川と茨木川に挟まれた地域の古墳群は5世紀前半~6世紀前半の約100年間古墳築造が途絶えたらしい。東隣の芥川・女瀬川に挟まれた地域(土室はむろ)では奈佐原なさはら丘陵部に継続的に築造されており、築造年代推移や築造場所、規模等も年代別に特色があり、周辺を治めた首長の系譜が伺える。

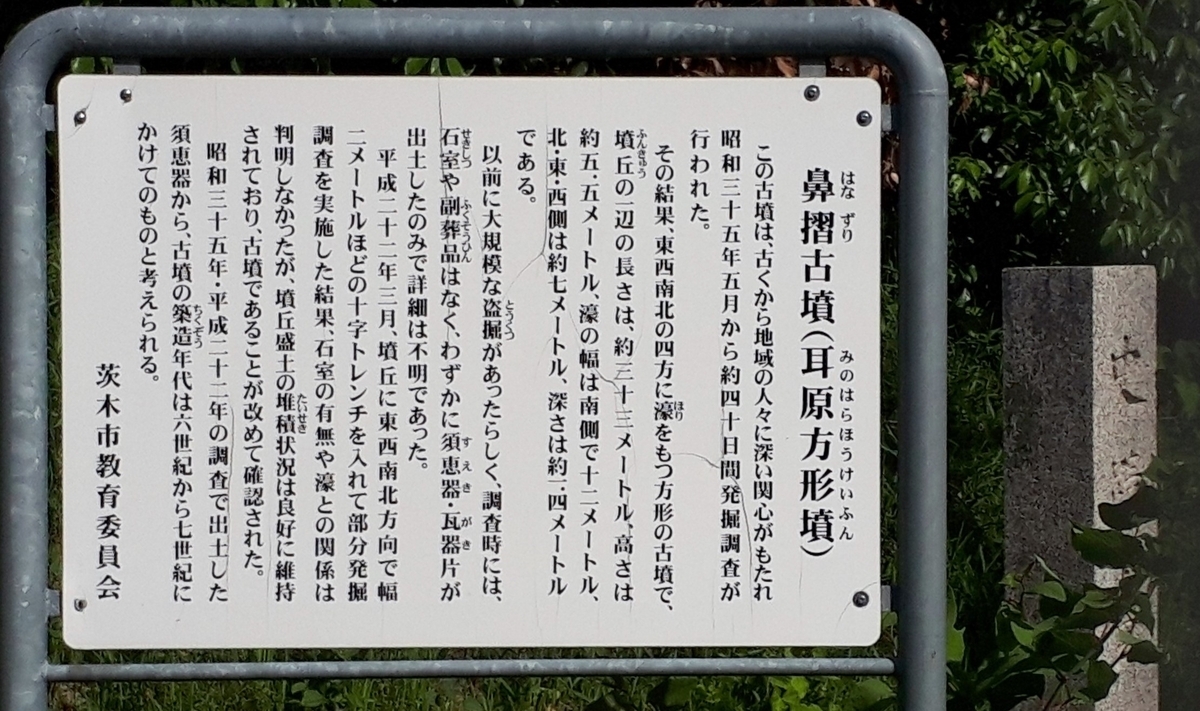

鼻摺はなずり古墳

茨木市耳原みのはら3丁目。耳原古墳の260m南西方面。住宅街の中、耳原公園のすぐ東側にある6世紀後半~7世紀の方墳。

南東望

辺33m・高さ5.5m。周囲に周濠があったようで、古墳周りの住宅街の道路が周濠だったかもしれない。盗掘により埋葬品は殆どなく、わずかな須恵器の破片が出土したのみ。

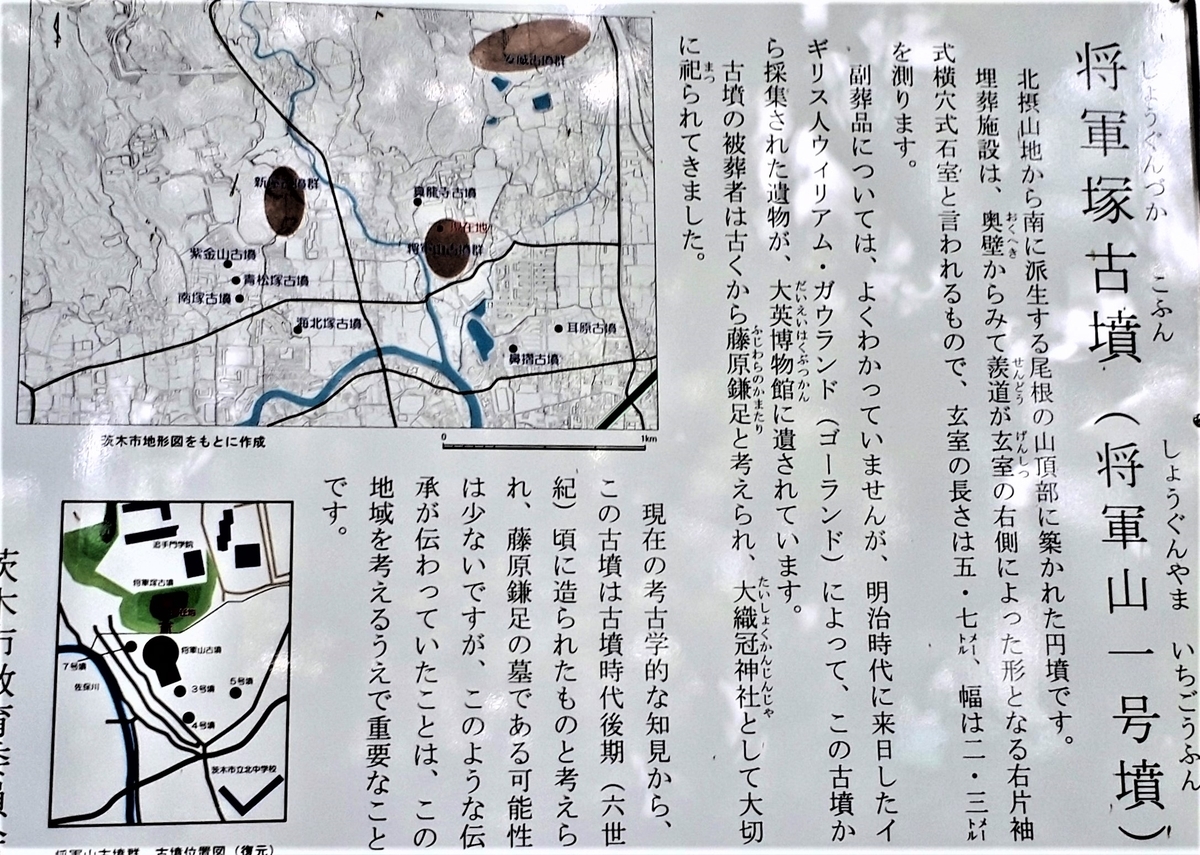

将軍塚古墳

茨木市西安威にしあい2丁目。鼻摺古墳の650m程北西。6世紀後期の円墳。登り口である石段脇には『大織冠神社』という石碑がある。

江戸時代に当古墳が鎌足の墓とされ、大織冠神社として祀ったようだ(今では藤原鎌足墓は阿武山古墳説が定説)。鳥居から石段を登りきったところに、花崗岩で構築された横穴式石室がある。

玄室長約4.5m・幅約1.7m・高2.4m。天井石は5枚。入口部分は施錠されており入室できない。早くから開口しており、副葬品は無かったらしい。

将軍山古墳

茨木市西安威2丁目。将軍塚古墳の北西奥にあり、将軍塚古墳と休憩所の間の細い隙間を通って行く。

この奥に移築石室がある 石室西望

将軍塚と隣接するが築造年代等全く異なる。当古墳は現在地の南側山頂に、4世紀後半に造られた古墳で、全長約107m、後円部径約70m、前方部端幅約44mの3段築成の前方後円墳だったが、宅地造成のため後円部中央にあった竪穴式石槨のみを移設した。

中央部 南望 同左拡大

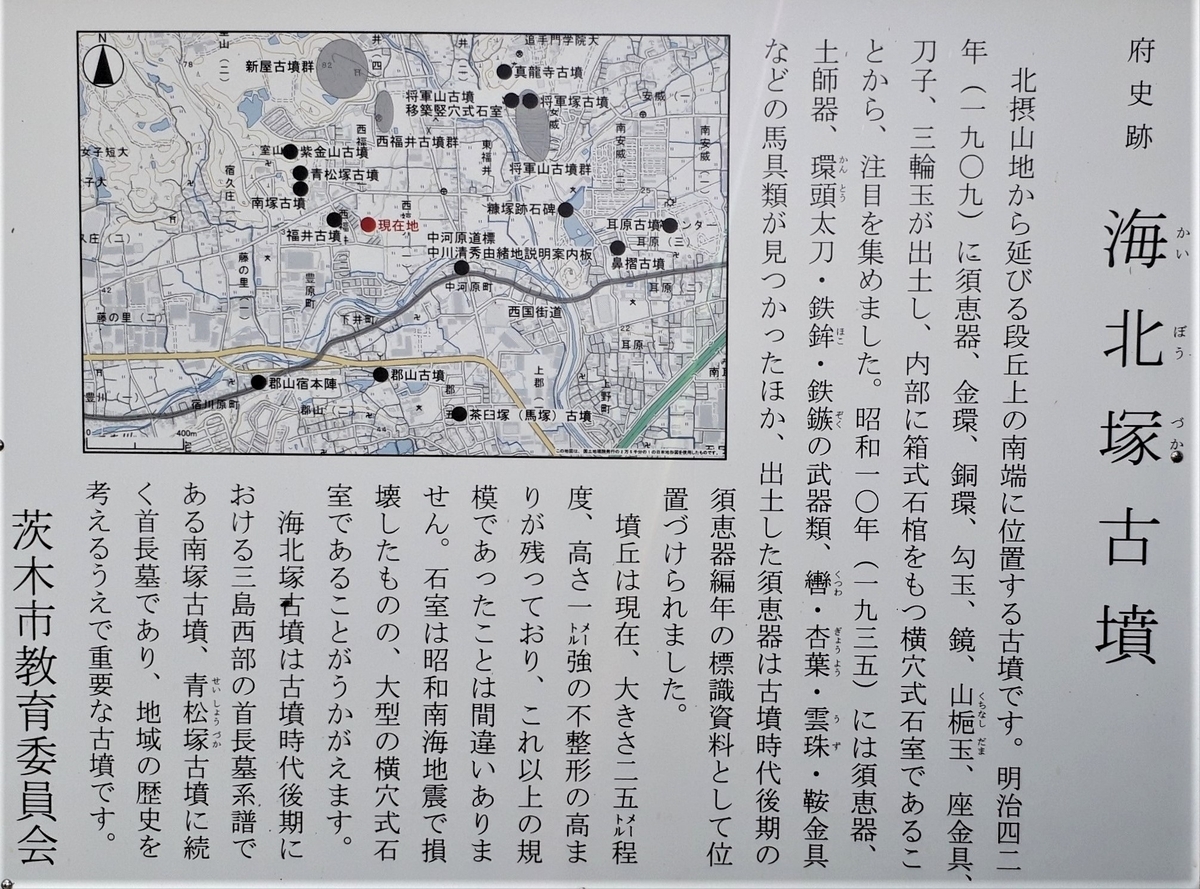

海北塚かいぼうづか古墳

茨木市西福井。円墳のようだが墳丘はほぼ滅失しており規模は不詳。

古墳北側の道沿い進入口に道標があり150m程南にある。北・東・南側は畑に囲まれ、墳丘部にも石碑があり、横穴式石室が露出する。

進入口の道標

玄室長4.2m・幅2.2m・高3m。

東半分 西半分

石室石材は茨木市内の閃緑岩だが、箱式石棺(地震で倒壊)は緑泥石片岩で、四国の阿波(徳島)か紀の川流域から運ばれたと推定されているらしい。

内部東望

北摂山地の南斜面福井丘陵の南麓部。円墳のようだが規模は不詳。福井丘陵の南麓部の古墳群の中では一番新しい。4世紀中頃紫金山古墳から100年以上も経って、5世紀中頃にようやく南塚(50mの前方後円墳)が築かれ、その後青松塚古墳(20mの円墳)、そして海北塚古墳と継続的に築かれ、首長の系譜が保たれたと思われる。「轡、鉄地金鋼製杏葉、金銅製雲珠、鞍金具、革金具などの馬具類や金銅製環頭柄、須恵器」などが出土。 とくに金銅製環頭柄は、装飾が施された立派なもので、被葬者はこの地域を支配した豪族首長と推定される。出土副葬品は東京国立博物館に保管展示。

紫金山しきんざん古墳

茨木市室山1丁目。海北塚古墳の北東250m程の北大阪ほうせんか病院駐車場西側。

三島古墳群の最西端。4世紀前半の前方後円墳。

病院北側駐車場の西端に「紫金山古墳」の道標があり、そこから狭い林道を上がる。

頂上付近に狭い広場がある。古墳案内が設置されているが、墳丘ぽいイメージはないが、ここが後円部。

6世紀代の青松塚・南塚が南側に並ぶ。

1947(S22)年病院施設建設時に発見されたらしい。北摂山地南斜面から派生する尾根上で東向き。全長約110m、後円部径約76m、前方部幅約40m。後円部中央に南北方向の竪穴式石室が確認された。長さ約9m・幅約4mの土壙の底に、分厚く粘土床を築き、その周りを安山岩と片岩の扁平な割石で囲んで石室を造り、上部に花崗岩の天井石を7枚のせていたらしい。石室内部から、玉類や刀剣・鉄鏃・武具・翡翠製の玉類・鉄製の鎌・斧頭・やりがんな・のみ・車輪石・鍬形石・筒形銅器、貝製の鍬形石2個等、多種多様の副葬品が出土したとのこと。棺内からは漢鏡の方格規矩四神鏡と棺外から三角縁神獣鏡・仿製(ぼうせい=国内等で中国鏡を模倣作成)三角縁神獣鏡等も出土し、高位の被葬者と考えられる。多量の円筒埴輪も出土。

当古墳築造の4世紀中頃以降、この周辺地域では100年以上も古墳は築かれない。前掲の将軍山古墳から鼻摺古墳築造までの空白期間に似ている。6世紀中頃に、ようやく南塚・青松塚・海北塚古墳が築造される。

青松塚古墳は紫金山古墳の60m程南東だが、よく分からなかった。

何となく高まりが確認されるが・・・?

病院施設の青松寮という病棟横にあったのが名称由来。径20m程の円墳で、横穴式石室(長3.3m・幅2m・高2.4m)で、鏡・玉・銀製品・銅製品・鉄製品・や須恵器・土師器等の豊富な副葬品が出土したといわれているが所在は不明。墳丘から円筒・家型・人物等の埴輪も出土。

南塚古墳は1964年病院増築のため墳丘(墳長約50m、後円径約30m)は消滅し石棺2基のみが遺存。主体部は右片袖式の横穴式石室(後円部中央、主軸と直交、西に開口。羨道幅1.2m・高1.6m・残存長2.6m、玄室長6.4m・幅2.5m・高約2.5m)。玄室内に組合式石棺2基。凝灰岩製で、前棺は主軸と平行、2枚の底石の上に一枚石の長側石をたて、その小口外側に短側石をたて、面取りをした蓋石(縦2枚)をのせる。内法長1.09m・幅0.8m・高0.71m、内面に水銀朱が塗抹。奥棺は主軸と直交、内法長1.85m・幅0.95m・高0.54m、底石2枚、東側石2枚、西側石1枚に南北両短側石をはめこみ2枚の蓋石で構成、棺内北部に凝灰岩製の石材が遺存。棺身内側一面に酸化鉄の朱が塗抹。西側石のみに縄掛突起が造り出されていたとのこと。副葬品は、奥棺内で水晶製切子玉・ガラス製小玉・ガラス製丸玉・金銅製品。前棺内でガラス製小玉・馬具(金銅製金具)、奥棺と奥壁の空間より馬具(轡・杏葉ぎょうよう・雲珠うず・鞍金具・輪鐙わあぶみ・革帯金具等)・鉄矛・鉄鏃1000・須恵器(壺をのせた器台・高杯・蓋杯・𤭯はそう・提瓶ていへい)。前棺と南側壁との間から衝角付冑しょうかくつきかぶと・須恵器・馬鈴。前棺と北側壁の間から挂甲けいこう・金銅製革帯金具・杏葉・水晶製三輪玉・鉄鏃・須恵器。前棺と前壁の間から鉄矛・須恵器。前棺と奥棺との間から金銅製沓・須恵器。羨道から革帯金具・須恵器。 円筒埴輪列も確認されている。