大岩山古墳群は滋賀県野洲やす市、古冨波山古墳・冨波古墳・亀塚古墳・大塚山古墳・甲山古墳・円山古墳・天王山古墳・宮山2号墳の8基が国の史跡指定されており、東海道本線北西側と南東側に分布する。2024年11月12日(火)訪問。

東海道本線北西側の地域

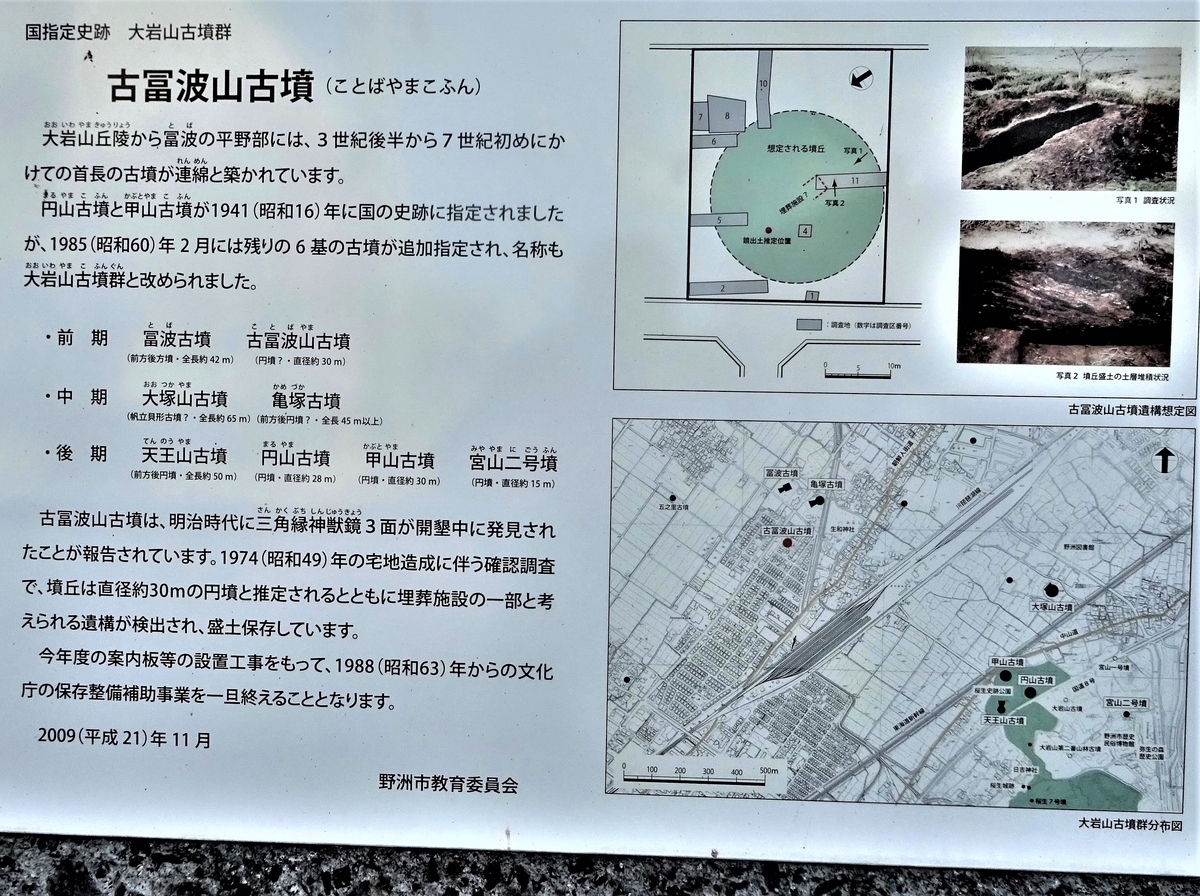

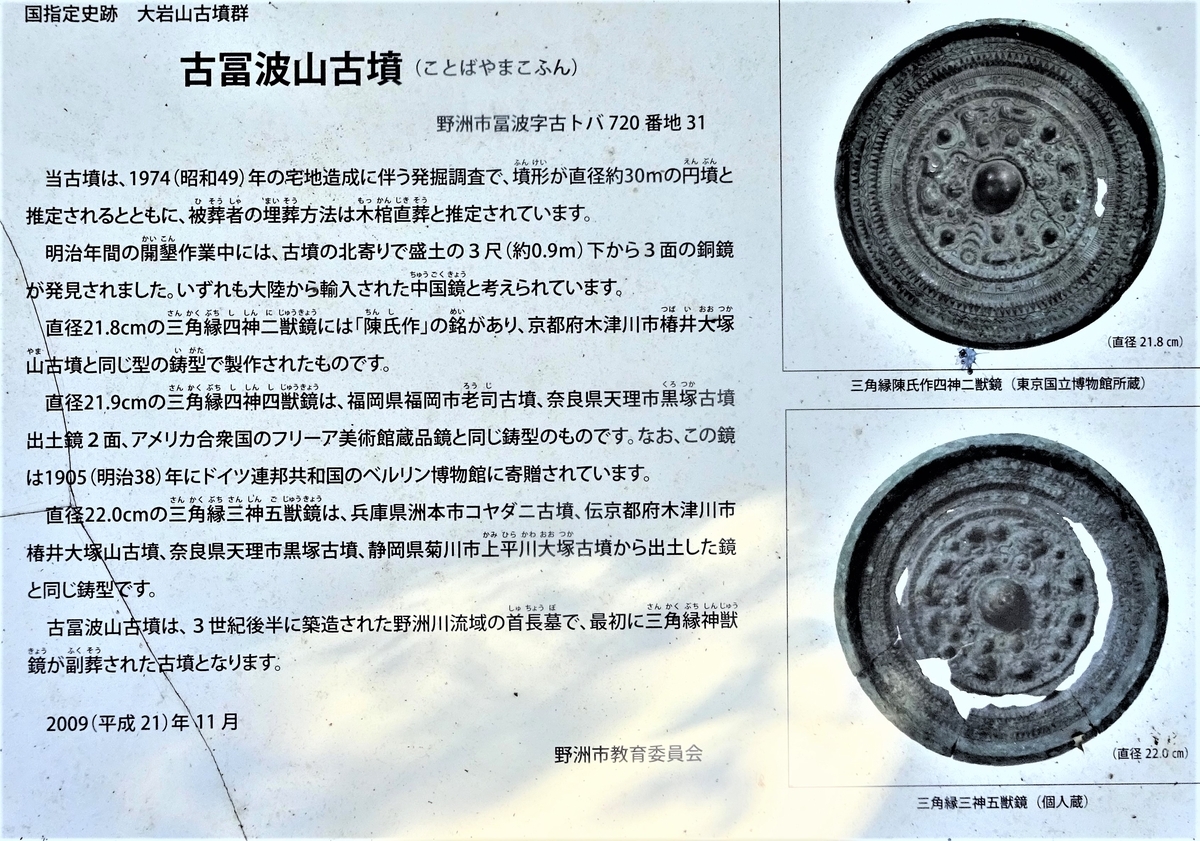

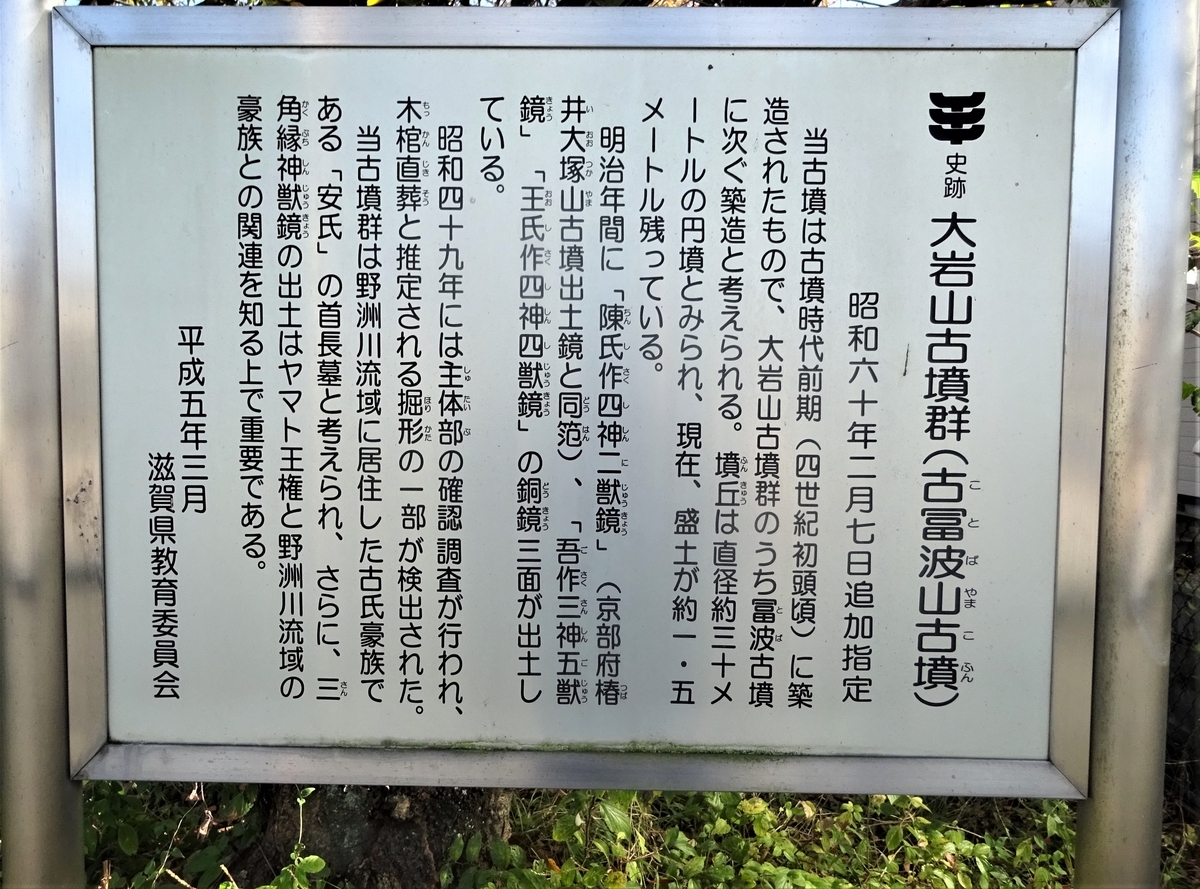

古冨波山古墳

古冨波山ことばやま古墳は野洲市冨波乙にあった古墳時代初頭=3世紀後半頃(〜4世紀初頭)の円墳。

遠景南東望

*「〇望」=撮影方向は厳密な方角でなく「〇方面」程度の感覚で理解下さい。また勘違いの可能性も・・。

大岩山古墳群に属する、国史跡8基の1基。

近景南東望

上の写真黄〇の案内2種

*画像は、(スマホでも)PC版ならクリック(タップ)すると拡大されます。スマホ版ならピンチ拡大下さい。

北東望 左写真の案内

径約(26m〜)30m、葺石や周濠は確認されていない。現在は空地の様に残るだけ。

東望

木棺直葬と推定され、舶載の三角縁神獣鏡3面が出土(他に同笵鏡が各地で出土)。冨波とば古墳に後続する首長墓とのこと。

銅鐸博物館敷地内(宮山2号墳の南側)に、調査当時の写真がある。

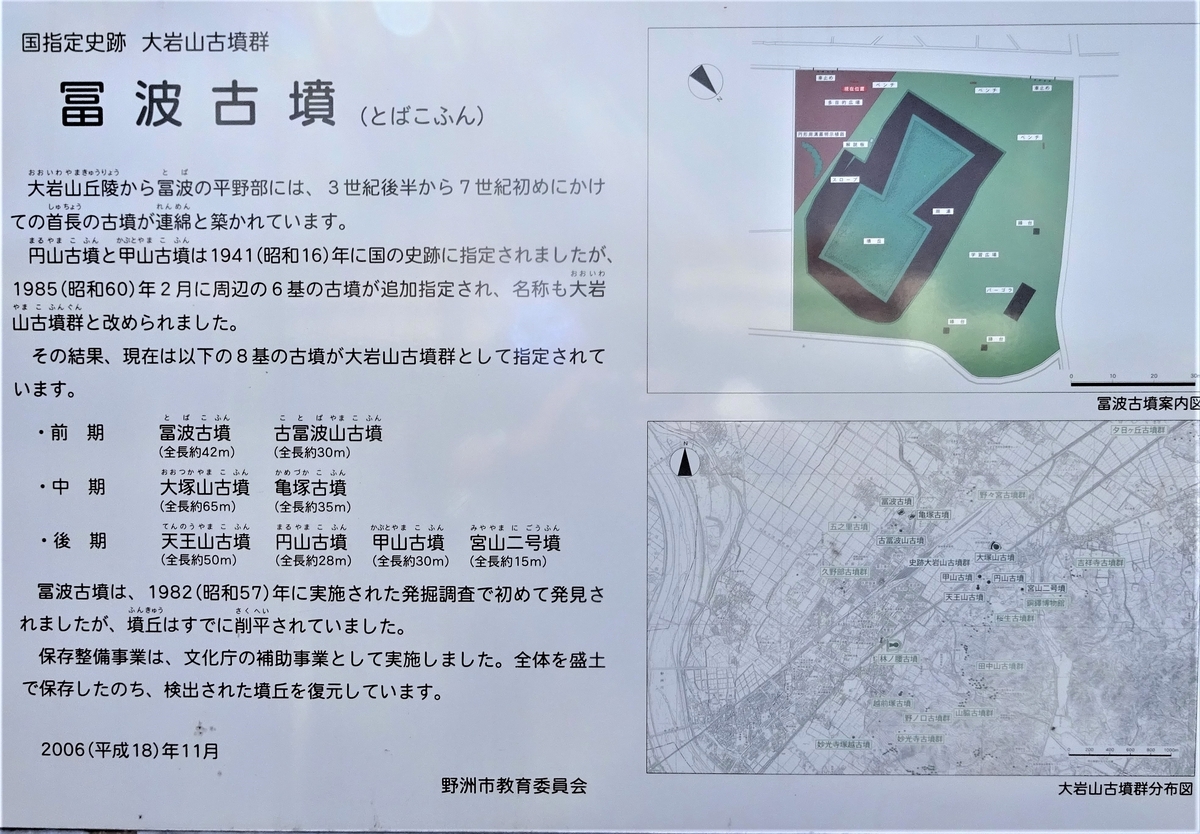

冨波古墳

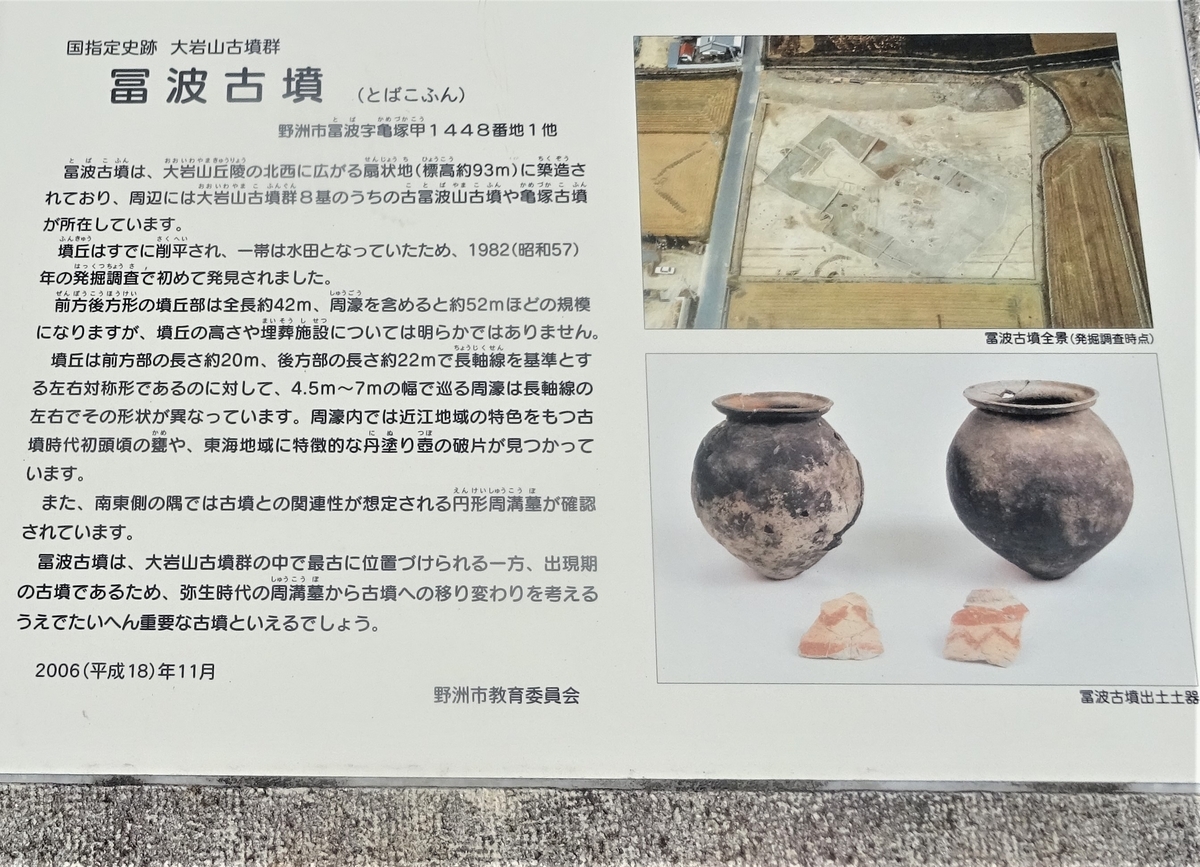

冨波とば古墳は野洲市冨波亀塚甲にあった3世紀後半頃の前方後方墳。大岩山古墳群国史跡8基のうち最古らしい。

北望 黄〇の案内

墳丘は削平され水田として利用されていたが1982年(S57)の発掘調査で埋没古墳として発見され、現在墳形等が復原されている。墳丘全長約42m、前方部長約20m・後方部長約22m。前方部を南西方向に向ける。周囲に巡る周濠は幅4.5〜7mで左右非対称形、墳丘南側は墳丘形状に沿うが、北側は直線的。周濠を含めた全長は52m。

前方部から北東望(北西側) (中央) (南東側)

後方部中央で埋葬遺構が検出されている。

後方部南東望 (後方部北東端)

後方部北東端から前方部方面 南西望

周濠くびれ部付近から近江地方の特徴を有する古墳時代初頭頃の土器、周濠東隅から東海地方の特徴を有する丹塗り壺片が出土した。近江地方における前方後方形周溝墓から古墳への変遷を示す古墳とのこと。

くびれ部南東脇の円形周溝墓跡 くびれ部南東脇の案内

銅鐸博物館敷地内(宮山2号墳の南側)に、発掘当時の写真がある。

亀塚古墳

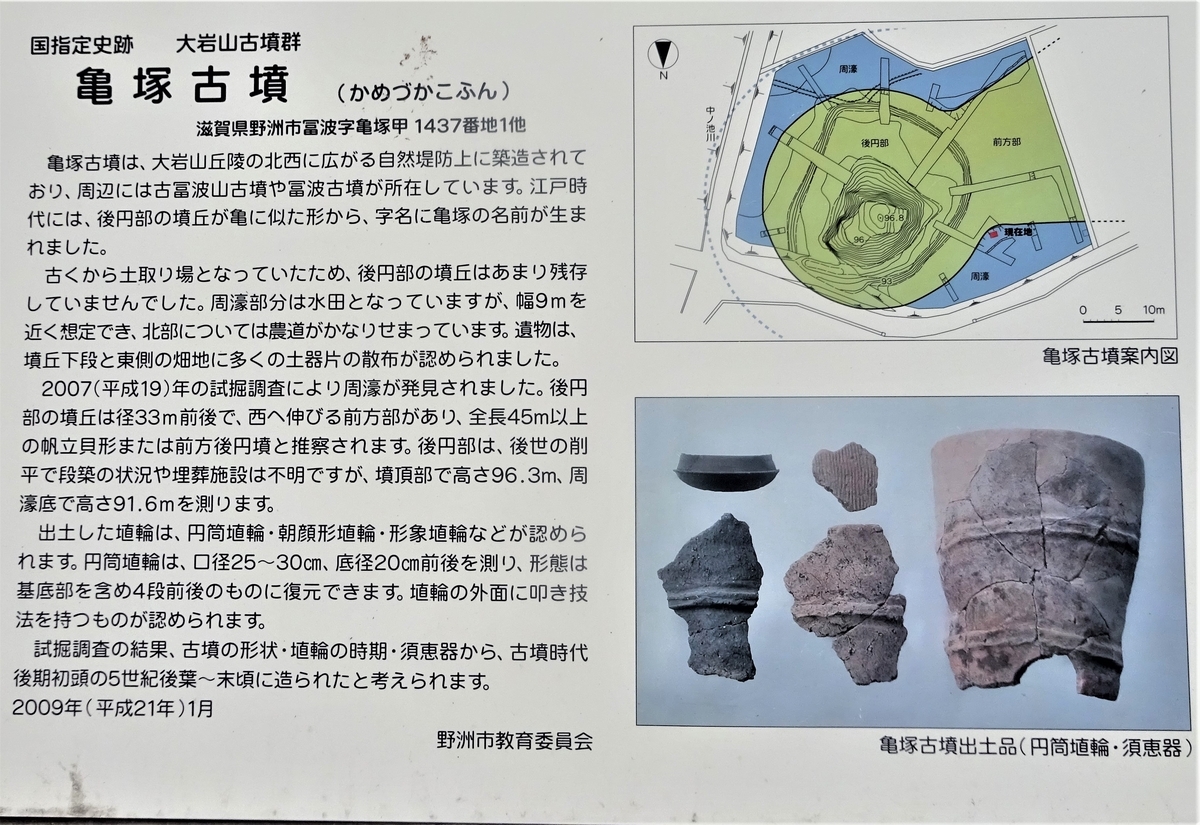

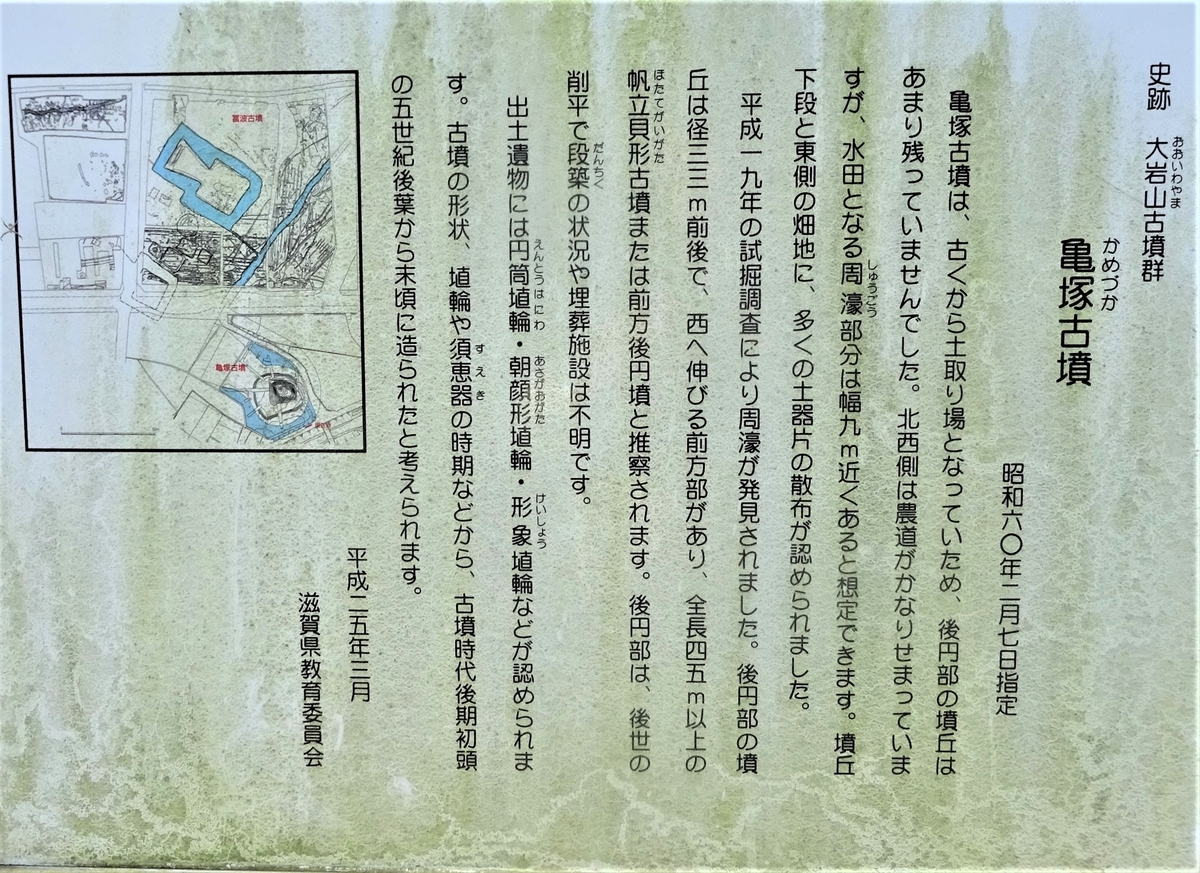

野洲市冨波甲にある5世紀末〜6世紀初頭の帆立貝形古墳。

遠景北東望 墳丘西脇の案内

2024年調査で墳丘全長約47m、周濠を含めた全長約57m、前方部長さ約15m、主丘径約32mの帆立貝形と判明。

東望 墳頂南望

かつて墳丘上にあった円筒埴輪が周濠から多く出土し、家形埴輪や盾形埴輪の小片等も出土。同時期に越前塚古墳・天王山古墳(いずれも前方後円墳で韓式土器等が出土)が築かれ、その2基の被葬者は中央と関連が強い人物だが、当亀塚古墳は土器等が異なり、それらとは一線を画す在地首長墓と見られている。

北望 赤〇の案内

銅鐸博物館敷地内(宮山2号墳の南側)に、昔の写真がある。

*2024年9月29日に亀塚古墳の現地説明会が行われた。

【開催終了】9/29 亀塚古墳(史跡大岩山古墳群)発掘調査現地説明会について/野洲市ホームページ

*五之里ごのり古墳

前記3基の西400m程にあった。田圃の中の墓地の西隣、削平され空地の様になっている。

遠景北望 近景西望

北西望 南東望

本来は径25mの円墳だったらしく周辺部から古墳時代中期末頃の埴輪片が見つかったとのこと。なお近くに2号墳があった可能性も・・・。

東海道本線南東側の地域

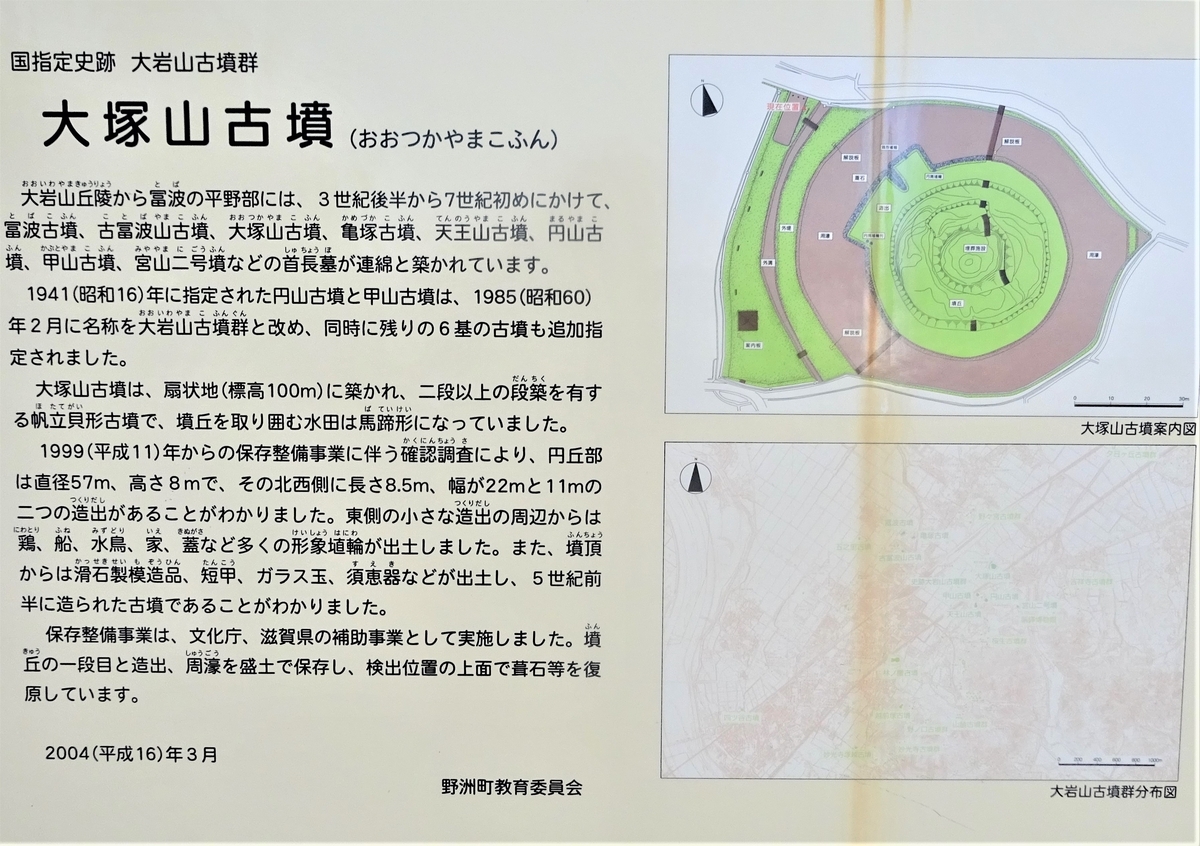

大塚山古墳

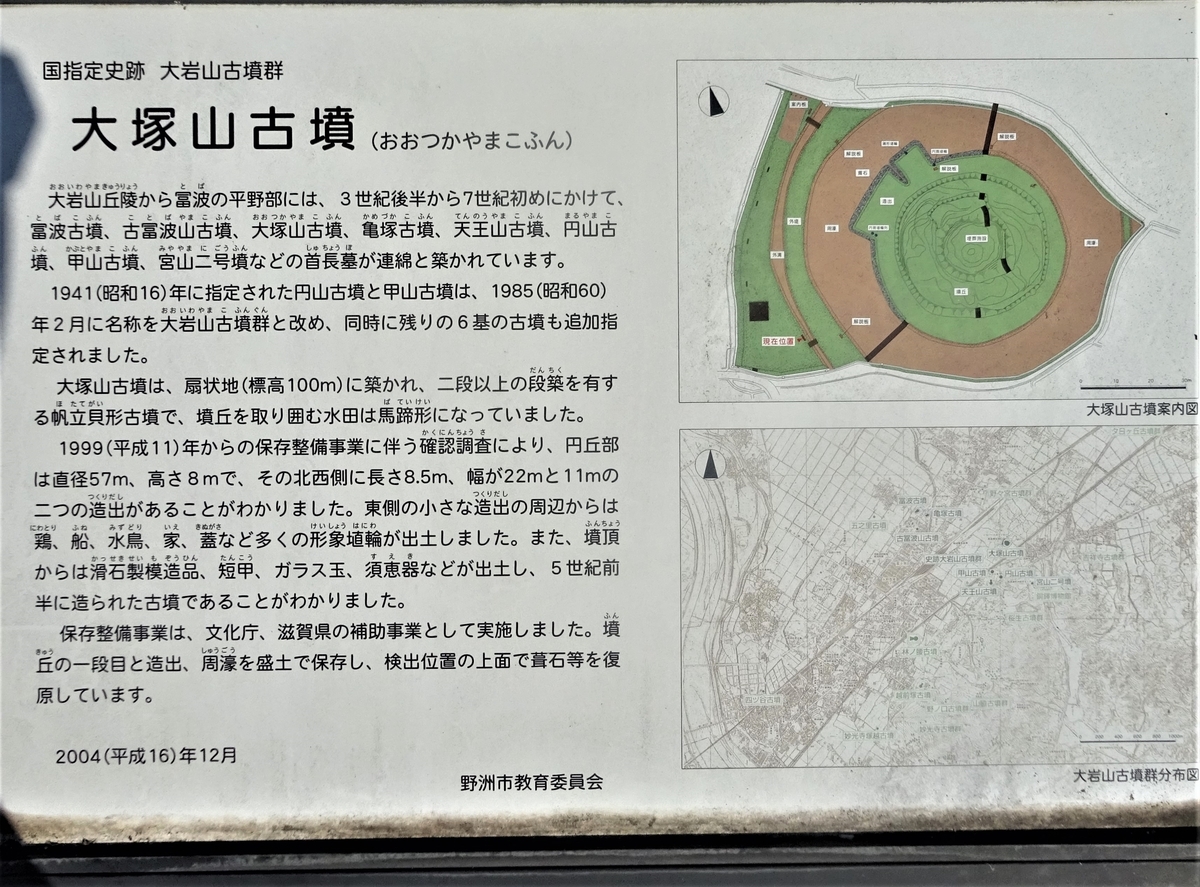

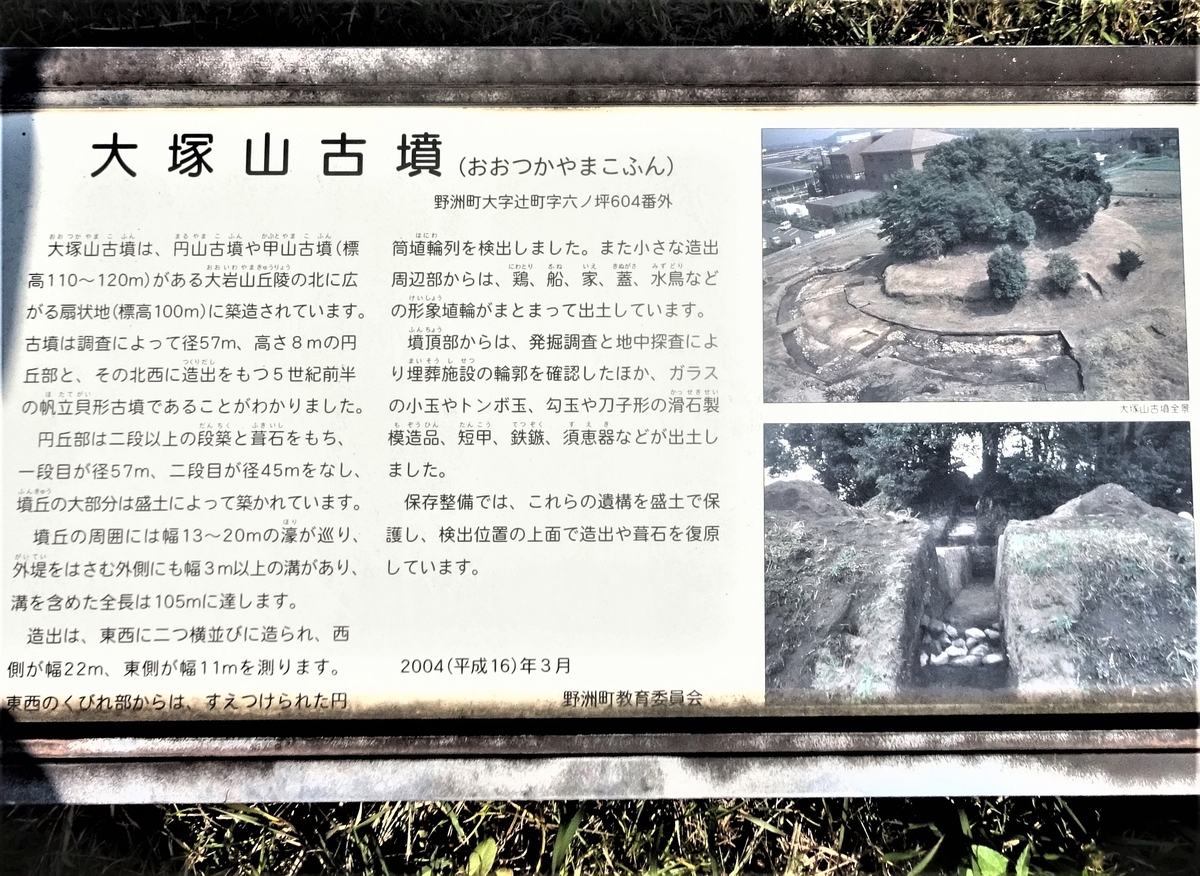

野洲市辻町、東海道本線と東海道新幹線の間にある。5世紀前半〜中葉頃の帆立貝形古墳。大岩山古墳群国史跡8基の1基。

東海道本線北西側からガード下を南東側に抜けると、北東側に見える

ガードを抜けた辺りから北東望 大塚山古墳へのルート

大塚山古墳への分岐 分岐から道なりに

南東望 黄〇の案内

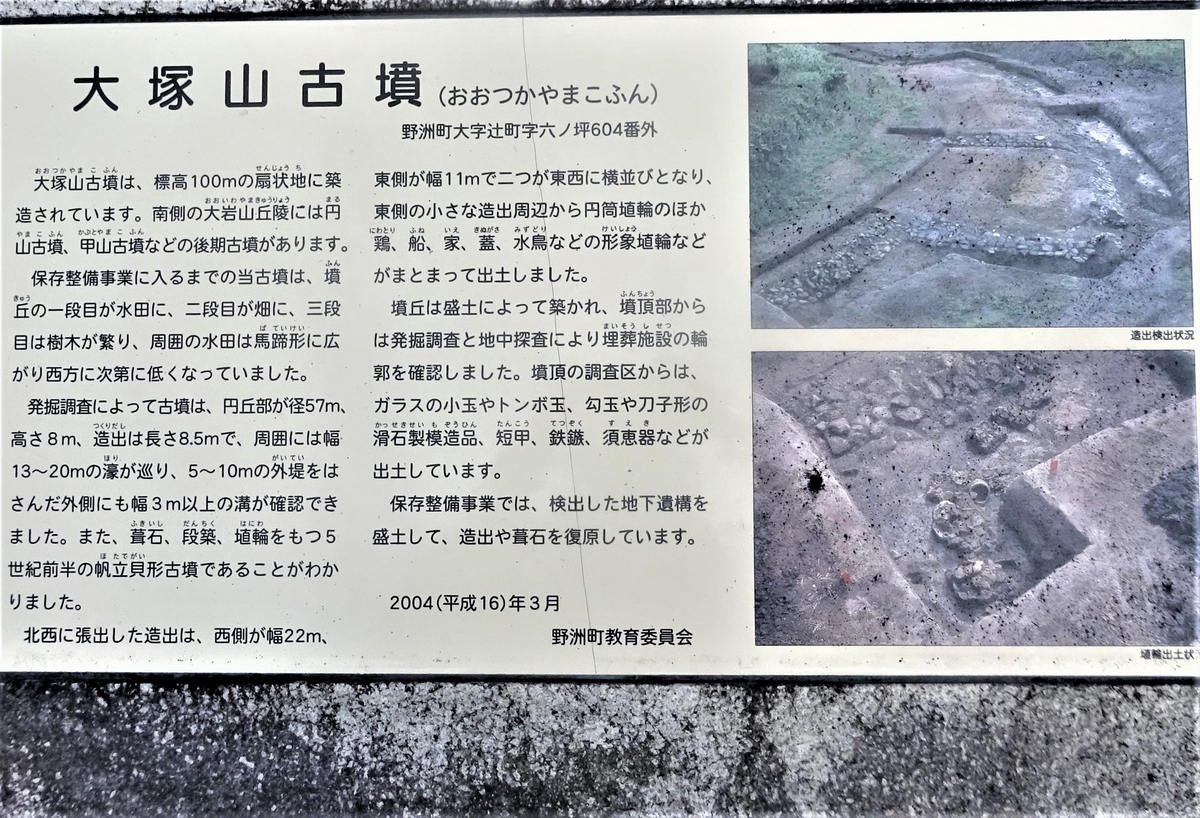

前方部を北西方向に向ける。前方部長さ8.5m・幅33m、主丘径約57m・高さ8m、2段築成以上。前方部はくさび状の食い込みにより東西に2:1に分割され、幅22m(南西側)と幅11m(北東側)が並んだ特異な形になっている。

南東望 黄〇の案内

葺石や円筒埴輪(朝顔形含む)・形象埴輪(鶏形・船形・水鳥形・家形・蓋形で東側造出周辺から出土)・盾形木製品が検出された。墳丘周囲には幅13〜20mの周濠が巡り、その外側に5〜10mの外堤、更にその外側にも幅3m以上の溝が巡り、周濠・外堤・溝を含めた全長は105mにおよぶ。

墳裾北側の登り口 登り口下にある案内

埋葬施設は不詳。副葬品として滑石製模造品・短甲・ガラス玉・須恵器等が検出された

とのこと。

墳頂へ 墳頂南望 北望

北東望 白〇の案内

北東望 黄〇の案内

銅鐸博物館敷地内(宮山2号墳の南側)に、昔の写真がある。(鉄塔位置からして左が西)

今は、すぐ東側を新幹線が走る。技術革新が進んでも、古墳は1600年前のまま。

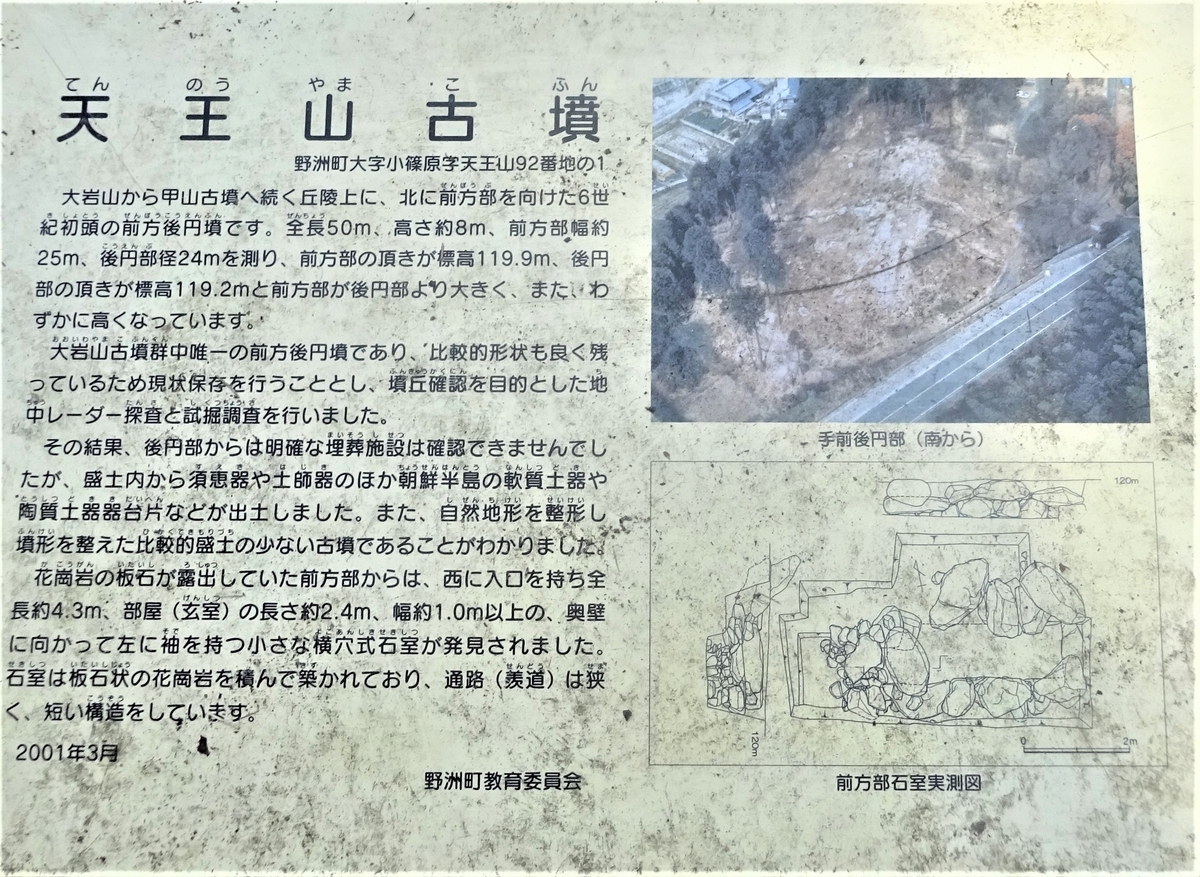

甲山古墳

野洲市小篠原、6世紀前半(〜中葉)頃の円墳。

当古墳・天王山古墳・円山古墳が桜生さくらばさま史跡公園として整備されている。

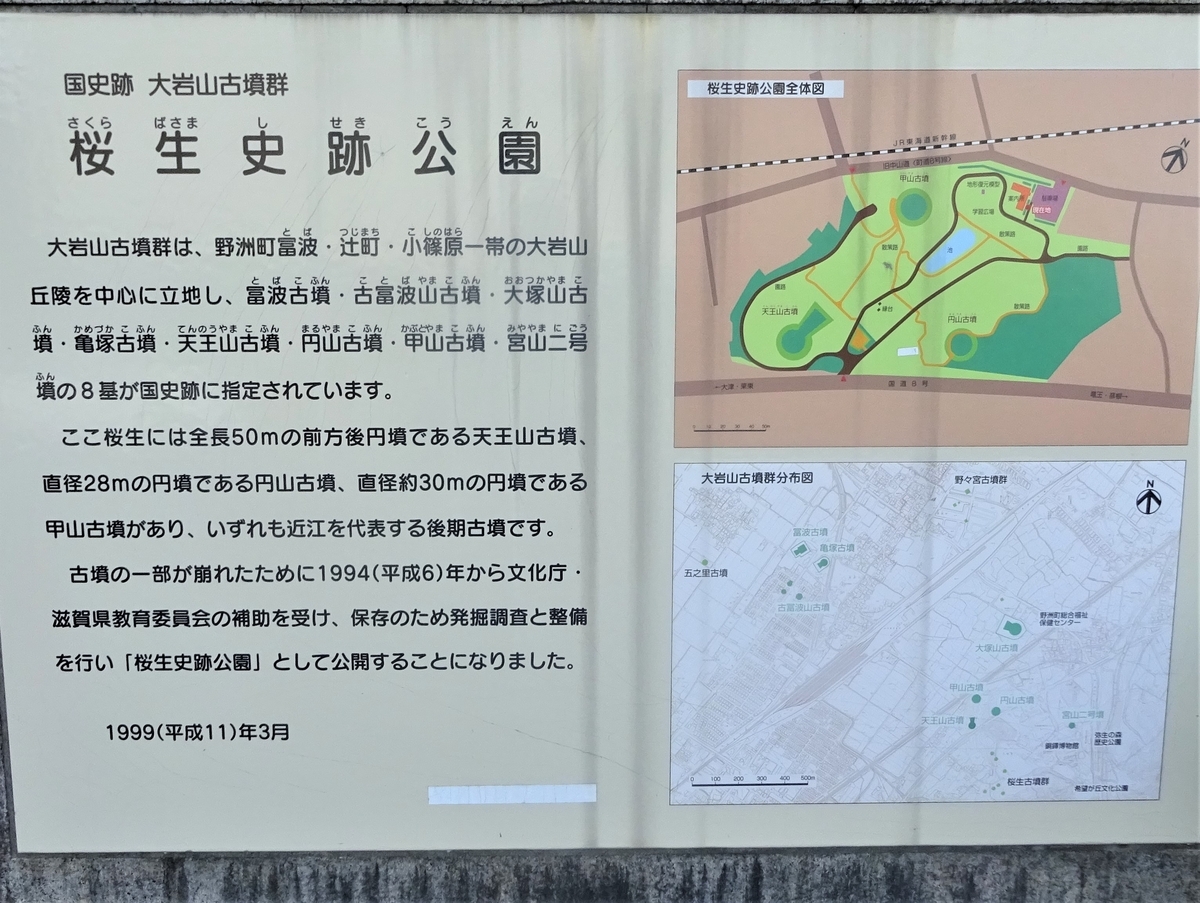

北側入口付近(史跡公園案内所)の案内=H11年3月 南側入り口(8号線沿い)の案内=H13年3月

*閑話---(桜生さくらばさま史跡公園)-----------------ーー

当日夜、野洲駅前の居酒屋等で野洲市在住の30代4人に「桜生」の読み方を知っているか聞いてみた。当然知っていると思いきや、知っていたのは1人だけだった。そこが学区内だったからで、他の3人は聞いたこともないとのこと。史跡公園内に古墳があるという話をすると『そう言えば小学校の時に遠足で行ったかも・・・?』。

野洲駅から2㎞程しか離れておらず、この辺りの幹線道路=8号線沿いにあるが、地名としては残っていないし、古墳に興味のない30代としては当然かも・・・。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大岩山古墳群国史跡8基の1基。*当日はスズメバチのため立ち入り禁止区域があった。

甲山古墳登り口南西望

甲山古墳に至る手前南側に小高いマウンドがあり、石室石材らしきものが並んでいる。

南望 北望見返り

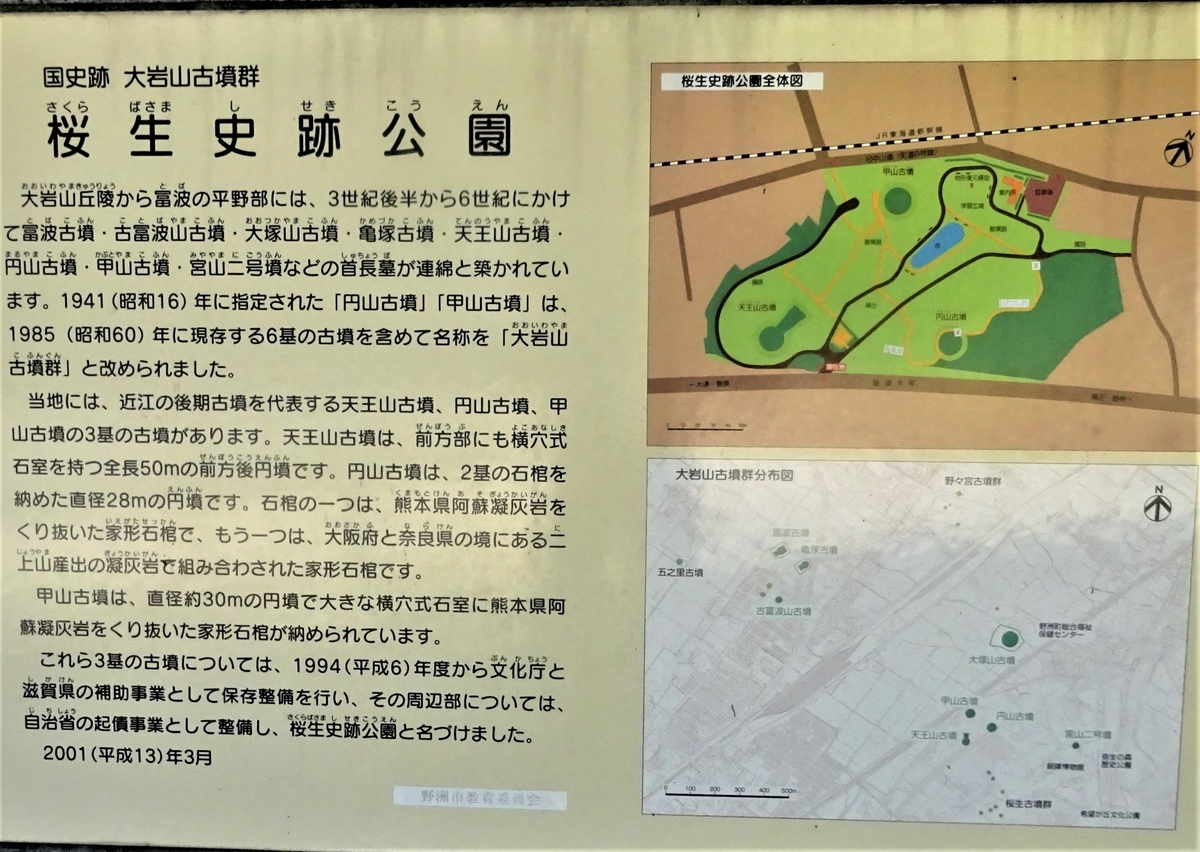

甲山古墳はこのマウンドの北側。径約30m・高さ8m。葺石・埴輪は認められていない。

墳丘北望 開口部北望

開口部前の案内 開口部東望

*羨道に入ると、玄室内のライトが点き音声案内が流れる。一瞬びっくりする。

横穴式石室が西方向に開口。全長14.3mで滋賀県内では現存最大規模。羨道長7.5m・幅約1.8mで羨道天井石は玄室まで階段状に下がる。

右片袖式の玄室長6.8m・幅2.8m・高3.3m、床面には玉石が敷かれ、その上に朱・雲母が認められた。

玄室内にある阿蘇溶結凝灰岩(阿蘇ピンク石・馬門石)製の刳抜式家形石棺は長さ2.6m・幅1.6m・高さ約2mで滋賀県内では最大規模。蓋石には長辺各2個・短辺各1個の縄掛突起が付き、内・外面とも朱・ベンガラで彩色されていた。副葬品の大半は盗掘されているが、全国的にも出土例の少ない馬甲・金糸が出土。円山古墳とともに石室・石棺・副葬品の様相は被葬者の権力の大きさをうかがわせる。

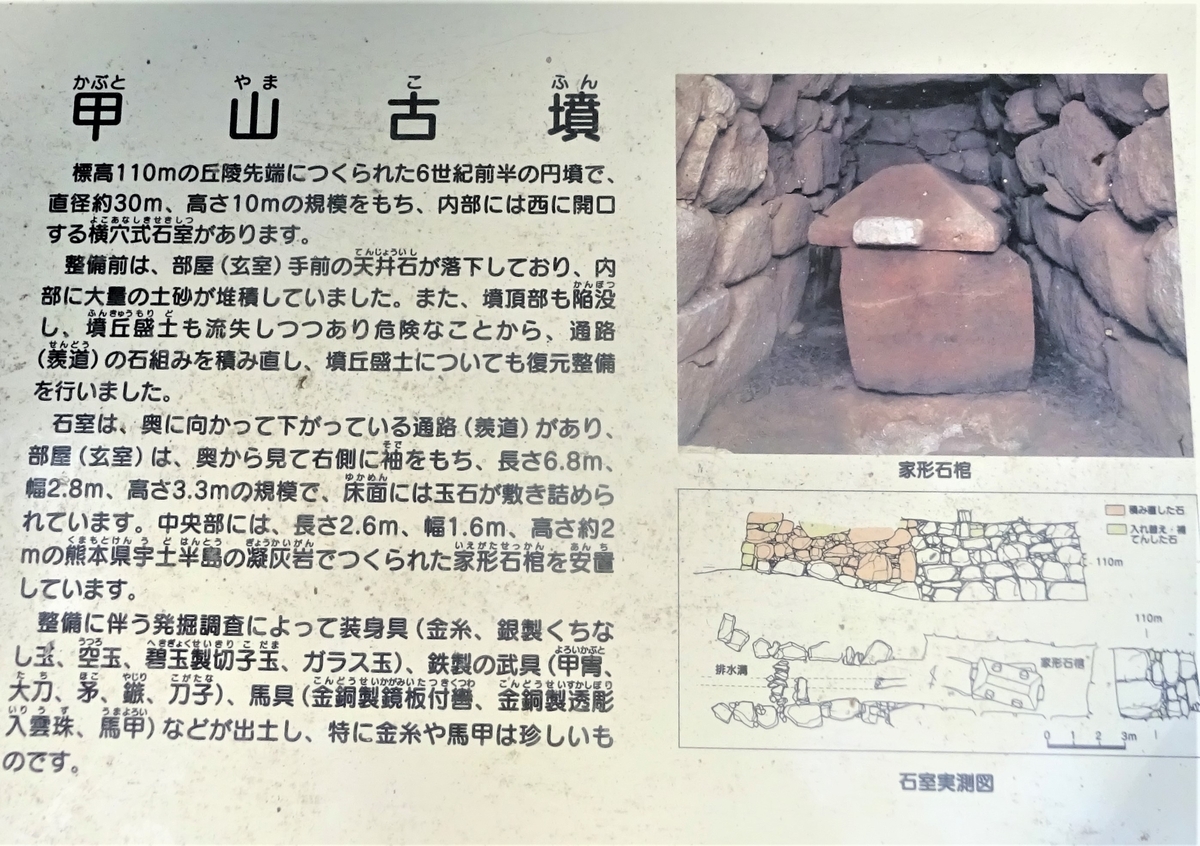

天王山古墳

6世紀初頭頃の前方後円墳。大岩山古墳群国史跡8基の1基で唯一の前方後円墳。

前方部南東望見上げ 南望見上げ

登り口西望 黄〇の案内

前方部を北方向に向ける。墳丘長50m・高さ8m、後円部径24m、前方部幅25m。葺石・埴輪は認められていない。

後円部墳頂へ 後円部墳頂南望 南望見下ろし(8号線が見える)

後円部では明らかでないが、前方部では西方向に開口する(奥から見て)右片袖式の小型横穴式石室が認められたらしい。前方部の石室は全長4.3m、玄室長2.4m・幅1m。盗掘に遭っており天井石は羨道の1石のみとのこと。

後円部墳頂から前方部北望 前方部墳頂北望

前方部墳頂から後円部南望

くびれ部から東望 前方部からくびれ部見下ろし くびれ部から西望

出土品としては盛土内からの土師器・須恵器・韓式土器等。

円山古墳

6世紀初頭〜前半の円墳。大岩山古墳群国史跡8基の1基。径28m・高さ約8m。

登り口東望 墳丘北東望(赤〇が開口部)

墳頂登り口北望(当日はスズメバチで立入禁止) 黄〇の案内

横穴式石室が西方向に開口する。

石室全長10.8m、羨道長6.5m・幅1.4m、右片袖式の玄室長4.3m・幅2.45m・高3.1m。羨道が入口から玄室まで約1m下がり、天井石も階段状に下がる特異な形態。玄室床面には玉石が敷き詰められていた。

石室内には2基の石棺がある(手前側しか見えない)。手前側は形式から初葬棺*と思われ、阿蘇溶結凝灰岩(阿蘇ピンク石・馬門石とも)製の刳抜式家形石棺で長さ2.85m・幅1.46m・高さ1.83m、蓋石に長辺各2個・短辺各1個の縄掛突起が付き、全体に赤色顔料が塗布されていた。奥側が追葬棺*と思われ、二上山凝灰岩製の組合式家形石棺で、蓋石・手前側石は破壊されている。底石は長さ2.45m・幅1.2m・棺身高約0.8m。長側石には長方形の突起が付く。滋賀県内の二上山凝灰岩製石棺としては鴨稲荷山古墳(高島市)とともに古式とされる。石室内からは銀製垂飾付耳飾・多量の鉄製武器類・1万点のガラス玉等の大量の副葬品が出土したとのこと。

*普通考えると、奥が先に安置する初葬棺、手前が後に安置する追葬棺と思うが、奈良県橿原市の丸山古墳(五条野丸山古墳・見瀬丸山古墳)でも、奥の方が(新しい)追葬棺という例がある。もしかしてより高位の者を追葬する際、奥と入れ替えたのかも・・・?

大岩山古墳群史跡8基のうちでは甲山古墳と前後する時期の首長墓(先行首長墓または後続首長墓)に位置づけられるらしい。また野洲川流域で阿蘇溶結凝灰岩製石棺を最初に使用した古墳とされる。石棺・副葬品の様相は甲山古墳と同様に被葬者の権力の大きさをうかがわせる。

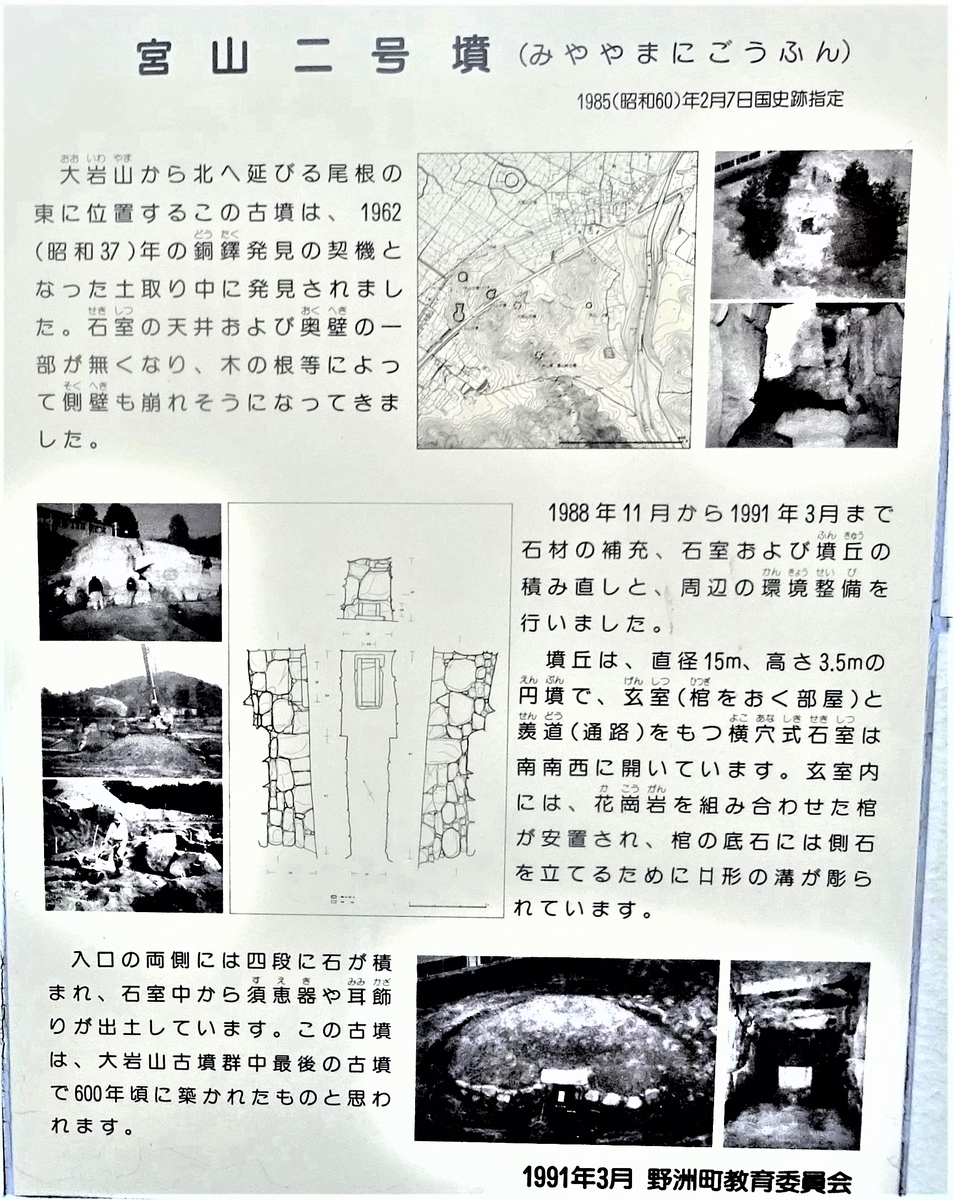

宮山2号墳

野洲市辻町。桜生史跡公園の東400m程、ゴルフ練習場と野洲市歴史民俗博物館(銅鐸博物館)の間にある。6世紀末〜7世紀前半の円墳。大岩山古墳群国史跡8基の1基。

径15m・高さ3.5m。

北望 *右下(南東手前)の赤〇部分に大岩山古墳群各古墳の昔の写真がある。

黄〇の案内

横穴式石室が南南西に開口する。

石室は全長8.1m、羨道長4.8m・幅1.7m・高1.6m。

両袖式の玄室長3.3m・幅2m・高2.5m。内部に滋賀県内で最古の花崗岩製組合式石棺1基、1962年(S37)発見されたらしい。

出土遺物は金環や須恵器等。宮山2号墳を最後に当地域の首長墓の築造は終わりとなる。

今は消滅しているが、上記以外に古墳時代前期の大岩山第2番山林古墳・大岩山古墳と6世紀後半の宮山1号墳があったらしい。

=====================================

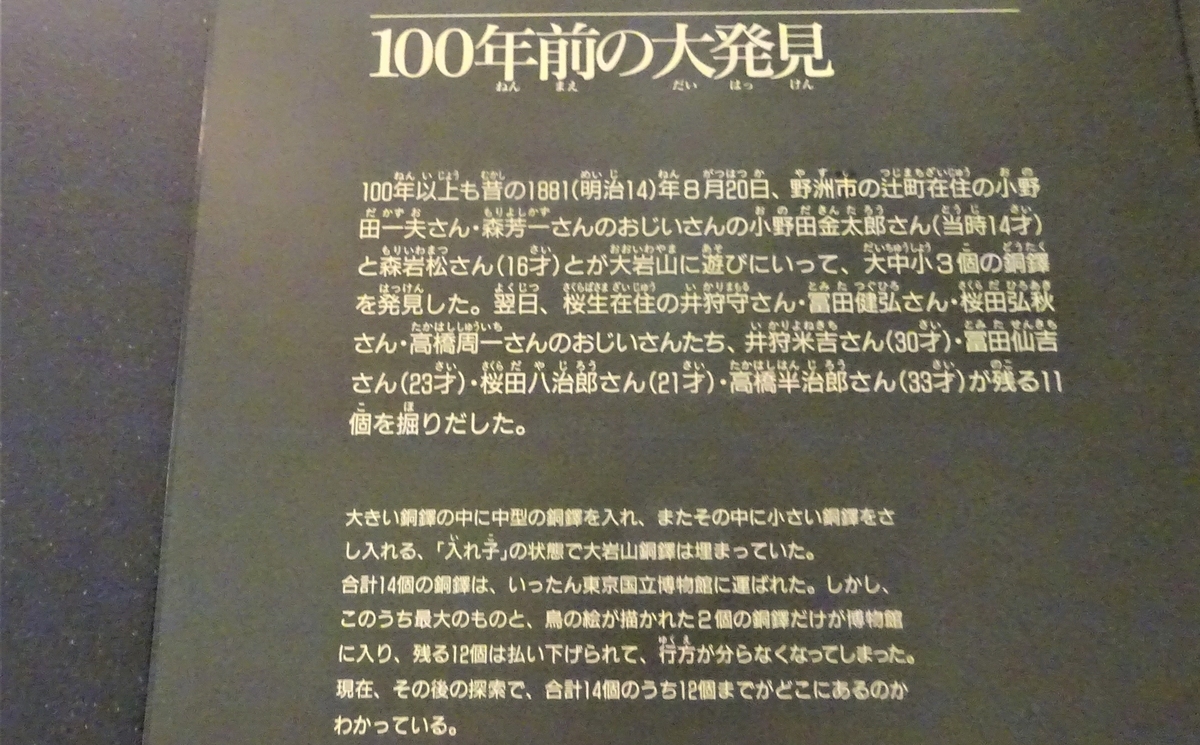

*野洲市歴史民俗博物館(銅鐸博物館)

1階展示室「銅鐸の謎」「大岩山銅鐸」

大岩山銅鐸発見のスライド抜粋(約9分)

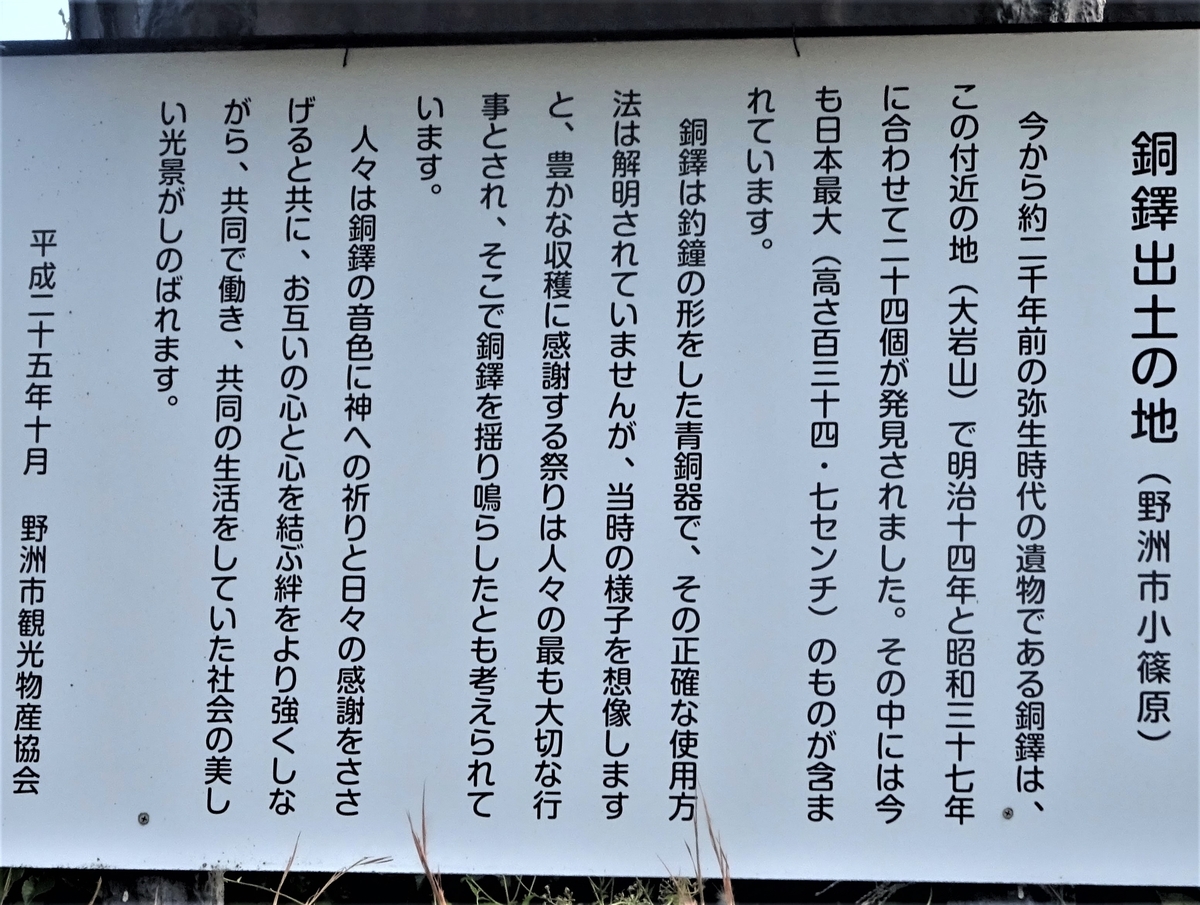

すぐ南側に銅鐸出土跡碑がある。

南望 黄〇の案内

実際の出土地は銅鐸博物館の西約300m=桜生史跡公園の8号線を挟んだ南東向かい